業務内容:川連漆器の製造・販売、漆器修復

伝統技法にとらわれない漆器の製品化、3DCADによる形状検証を支援。

試作コストの削減と木地師とのイメージ共有を図る。

商品開発経緯

湯沢市の「川連漆器」は国指定の伝統的工芸品。

主に日用雑器としての漆器を産してきており、轆轤挽きによるお椀が主力商品であり、同心円形状の成形を得意とするが、反対にそれ以外の形は量産が難しく、これまであまり作られてこなかった。

「川連塗 寿次郎」は明治時代より続く川連漆器の工房であり、シンプルながら堅牢で高級感のある漆器に定評があり、家庭向けだけでなく、都内高級飲食店とも取り引きがある。川連漆器の用途と需要を広げるべく、寿次郎ではこれまで産地に伝わる下地法よりも堅牢な独自の下地を研究するとともに、新しい漆器製品開発に挑戦することにした。

経営課題へのアプローチ・支援手法

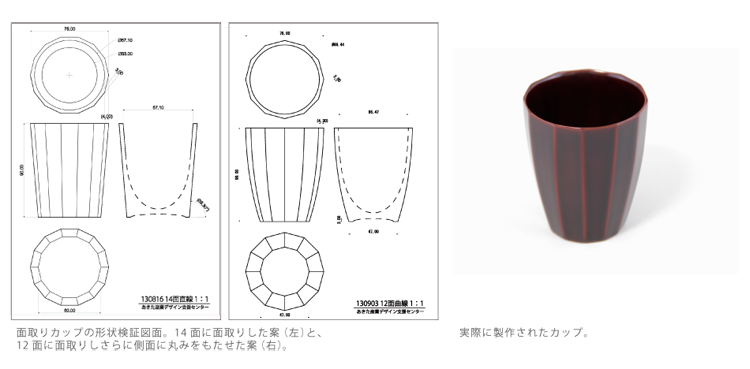

新商品開発には、まず木地の試作が必要である。新商品の構想は、これまで産地が不得手としてきた楕円形状の器2種と、外側を面取りをしたカップである。これまで同産地では、木地を削りながら形状や寸法を決めることが普通に行われてきたが、この形状は新たな治具と技術を導入する必要があり、木地代と木地師の作業時間を無駄にできないため、削り出し前に詳細な寸法を検証する必要があった。

あきた産業デザイン支援センターでは、寿次郎の佐藤史幸氏の構想から3Dデータを制作し寸法や角度を少しずつ変化させ、最適な形状を検証した。この図面を木地師に見てもらい、製法の検討や原価の算出が行われた。同時に佐藤氏が研究した下地法も試みられ、販売価格も決定し、寿次郎が毎年出展している食器や食卓関連商品の展示販売会「テーブルウェア・ フェスティバル」にて新作として発表することになった。

支援成果・フォローアップ

2014年、2月に東京ドームで開催された「テーブルウェア・フェスティバル」出展。その後順調に売れ始めている。これまで本格的な漆器ではあまり無かった形状もあってか、PRに活用しているSNSでの反響も大きいという。さらに、外側からは見えない下地部分の工夫など、他社製品との違い、寿次郎の漆器が持つ価値を伝えるためのブランド構築が必要である。ブランド構築にはウェブやCI、カタログなど各種印刷物への一貫したコミュニケーションデザインが必要となる。あきた産業デザイン支援センターで支援継続中である。